随着数字化医疗技术的快速发展,足底三维扫描仪已逐步成为医院足病科门诊的重要辅助诊断与评估工具。

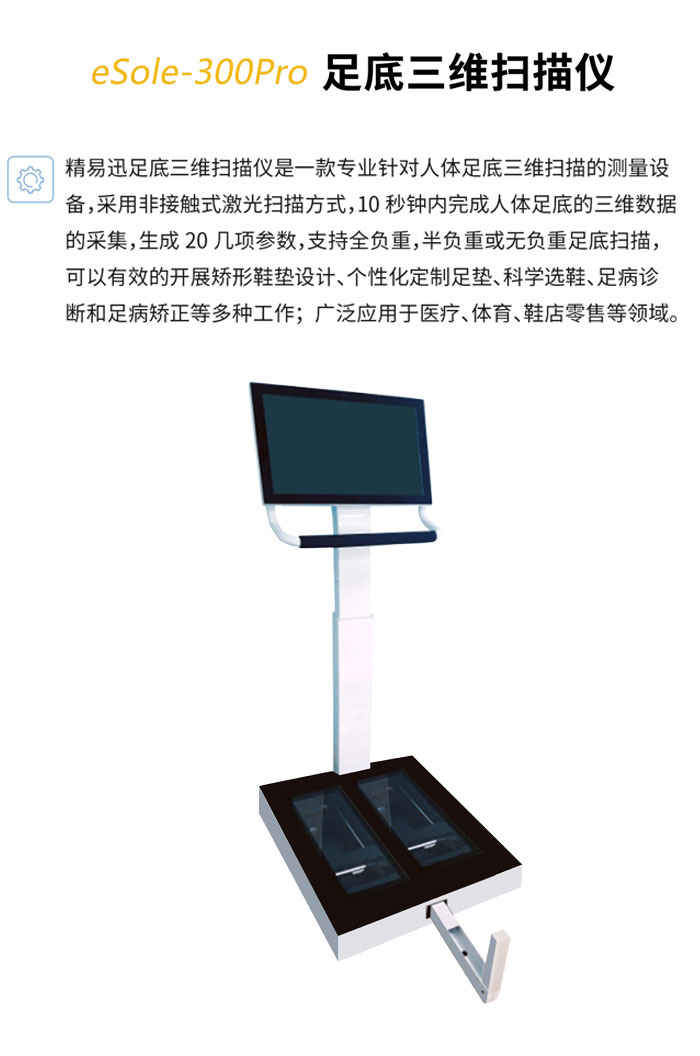

其高精度、非接触、快速成像的特点,为足部畸形、生物力学异常及慢性足病的个性化诊疗提供了客观数据支持。

在实际临床工作中,足底三维扫描仪的操作已形成一套标准化流程,涵盖患者准备、数据采集、图像处理、临床分析与后续干预等多个环节,确保检查的准确性与实用性。

一、接诊评估与适应症确认

患者进入足病科门诊后,医生首先进行初步问诊与体格检查,了解主诉(如足痛、行走不稳、鞋履磨损异常)、病史(糖尿病、扁平足、拇外翻、足底筋膜炎等)及既往治疗情况。

根据临床判断,若怀疑存在足部结构畸形、力线异常或需定制矫形器具,医生将开具足底三维扫描检查。

常见适应症包括:柔性/刚性扁平足、高弓足、拇外翻早期筛查、爪形趾、足部创伤后形态改变及糖尿病足风险评估等。

二、患者准备与环境设置

检查前,医护人员指导患者脱去鞋袜,保持足部清洁干燥,避免因汗液或污渍影响扫描精度。

患者需穿着宽松衣物,便于暴露足部及下肢。扫描环境应保持光线柔和、地面平整,避免强光直射或反光干扰。设备预热并完成系统校准,确保扫描仪处于最佳工作状态。

三、扫描体位与数据采集

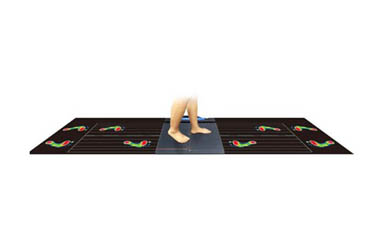

患者站立于扫描平台中央,双足平行放置,足尖朝前,身体重心均匀分布于双足,保持自然放松的站立姿势。

部分系统要求患者双手扶墙或扶杆以维持平衡,避免晃动。医生通过操作界面启动扫描,设备利用结构光或激光技术,在3–5秒内完成双足足底及足部侧面的三维数据采集。

为确保数据完整性,通常需进行2–3次扫描,选取最优数据集。对于无法站立的患者,可采用坐位足部扫描模式,重点获取静态形态信息。

四、图像重建与数据处理

采集完成后,系统自动将点云数据重构为三维立体模型,显示足部轮廓、足弓形态、足趾排列及足跟角度等细节。

软件可进行多角度旋转、缩放、测量,自动计算足弓指数、足纵弓角、前足宽度、足跟外翻角等参数,并生成标准化报告。

部分高级系统支持与足底压力分布图叠加分析,实现“形态+功能”双重评估。

五、临床分析与诊疗决策

医生结合三维模型与测量数据,判断足部是否存在结构性异常及其严重程度。

例如,通过观察足弓塌陷程度评估扁平足分级,或通过足趾屈曲角度识别早期爪形趾。根据分析结果,制定个性化干预方案:轻度畸形者建议功能训练与鞋具调整;中重度者开具定制矫形鞋垫处方;高风险糖尿病患者则纳入定期随访计划。

六、数据归档与随访管理

扫描数据与报告存入医院电子病历系统,作为患者足部健康档案的一部分,便于后续对比与疗效评估。

医生建议患者定期复查(如每6–12个月),动态监测足部形态变化,及时调整治疗策略。

0755-86131192

0755-86131192 2025-09-08

2025-09-08 返回列表

返回列表

0755-86131192

0755-86131192