一、足部——运动员的“地基”

在体育世界里,有一句话常被教练挂在嘴边:“脚下稳,身体才稳。”

无论是短跑起跑时的蹬伸,还是篮球场上急停变向的瞬间,甚至是马拉松运动员长达数小时的持续奔跑,足部都扮演着至关重要的角色。它既是人体与地面的唯一接触点,又是力量传递的第一环节。

然而,人的足型差异极大。有人足弓偏低,走路时容易内翻;有人高弓足,冲击力难以缓冲;有的人脚背厚度大,穿鞋总觉得紧绷;还有些运动员因为训练量过大,脚型甚至会发生变化。过去,教练和医生往往依赖肉眼观察或二维脚印来分析运动员的足部情况,精度有限。而如今,随着脚型三维扫描仪的出现,这一切正在发生改变。

二、三维扫描——让脚“数字化”

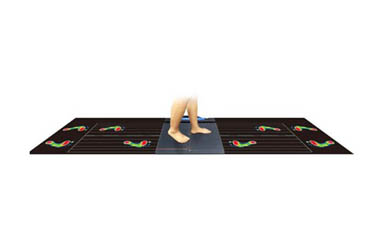

脚型三维扫描仪,顾名思义,就是把运动员的脚“搬进电脑里”。它通过结构光、激光或多角度拍摄的方式,仅需几秒钟就能把整个足部的细节记录下来。

与传统测量不同,这种扫描能够捕捉:

脚长、脚宽、脚背高度;

足弓曲线和足底凹凸情况;

趾骨排列和脚趾张合度;

脚底压力分布(配合压力板使用时)。

这些信息会被自动生成三维模型,误差往往只有毫米级,足以满足专业运动员的精度需求。可以说,过去“凭经验看脚”的方式,如今变成了“用数据说话”。

三、运动员为什么需要足型数据?

1. 个性化装备定制

运动鞋不是越贵越好,最关键的是“合脚”。

比如一名短跑运动员,如果鞋子前掌太宽,在起跑时就会出现“力散”的情况,爆发力难以完全传递;而长跑运动员如果鞋底支撑不足,长时间奔跑后极易出现足弓疲劳甚至塌陷。

三维扫描能够帮助鞋类设计师为运动员量身打造鞋楦,真正做到“为某个人的一双脚设计一双鞋”。

篮球运动员可以获得更强的侧向支撑,降低崴脚风险;

足球运动员能拥有更精准的触球感受;

马拉松选手的鞋子则能在耐力赛中减轻能量消耗。

不仅鞋子,鞋垫也能通过扫描数据定制。很多运动员会在训练或比赛中加上特制鞋垫,用来缓冲冲击力或纠正步态。

2. 提升表现,细节决定成败

别小看一双鞋的贴合度,它可能决定一个动作的成败。

举个例子:短跑选手在起跑时,0.01秒的反应差距就可能影响成绩。如果鞋子能让足部更稳、更顺畅地蹬地,运动员就能多抢出一步。

再比如篮球运动员在空中落地时,如果鞋底缓冲与脚型不匹配,很可能让膝关节承担过大的压力。长此以往,运动表现和健康都会受到影响。

3. 预防伤病,减少隐患

运动员最怕的是什么?不是对手,而是伤病。

足部损伤是高发区域之一,包括足底筋膜炎、踝关节扭伤、应力性骨折等。三维扫描能够提前发现一些隐患,例如足弓塌陷的趋势、受力不均的区域,从而帮助医生和教练提前干预。

在康复阶段,扫描还能追踪足型变化,判断运动员的恢复情况。

4. 科研与团队管理

对于一个运动队来说,如果所有队员的足型数据都建立了档案,教练就能更直观地了解队员的身体差异,并结合训练计划加以调整。

更重要的是,这些数据还能反哺运动科学研究。未来的运动鞋、护具研发,都可能以大量的足型数据为基础。

四、真实案例:数据如何改变比赛

长跑运动员的鞋垫故事

某马拉松国家队的选手,曾因为足弓塌陷导致长期足底筋膜炎困扰。后来通过三维扫描,他定制了一双带有特殊支撑结构的鞋垫。半年后,他的伤病明显减少,在比赛中的平均配速也提高了。篮球运动员的护踝设计

一位职业篮球运动员,常年困扰于踝关节反复扭伤。通过扫描发现,他的脚型属于外翻严重。于是,研发团队为他设计了带有外侧加固的定制鞋壳。这个赛季,他的受伤率大幅下降,出场时间也明显增加。

这些故事说明:数据并不是冷冰冰的,它背后关乎运动员的职业寿命和成绩。

0755-86131192

0755-86131192 2025-08-19

2025-08-19 返回列表

返回列表

0755-86131192

0755-86131192